【※この対談は、2021年9月10日発行のスパイラルペーパウェブーno.153に掲載されたものです。】

作品は、素材と遊ぶ実験室

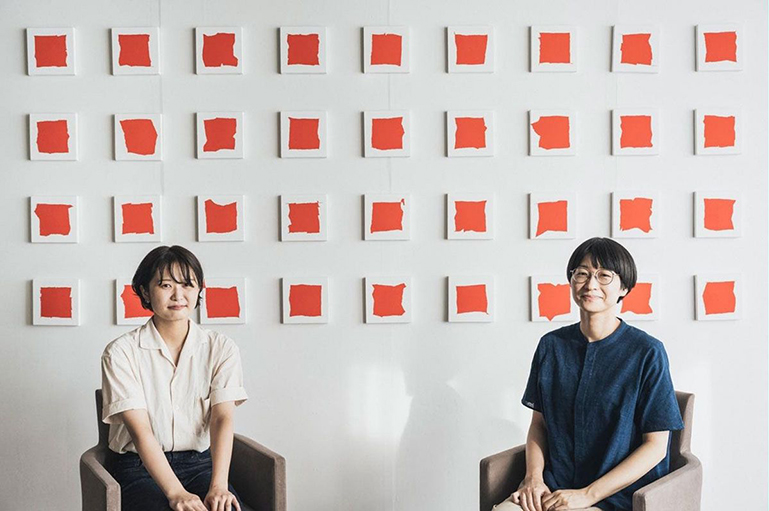

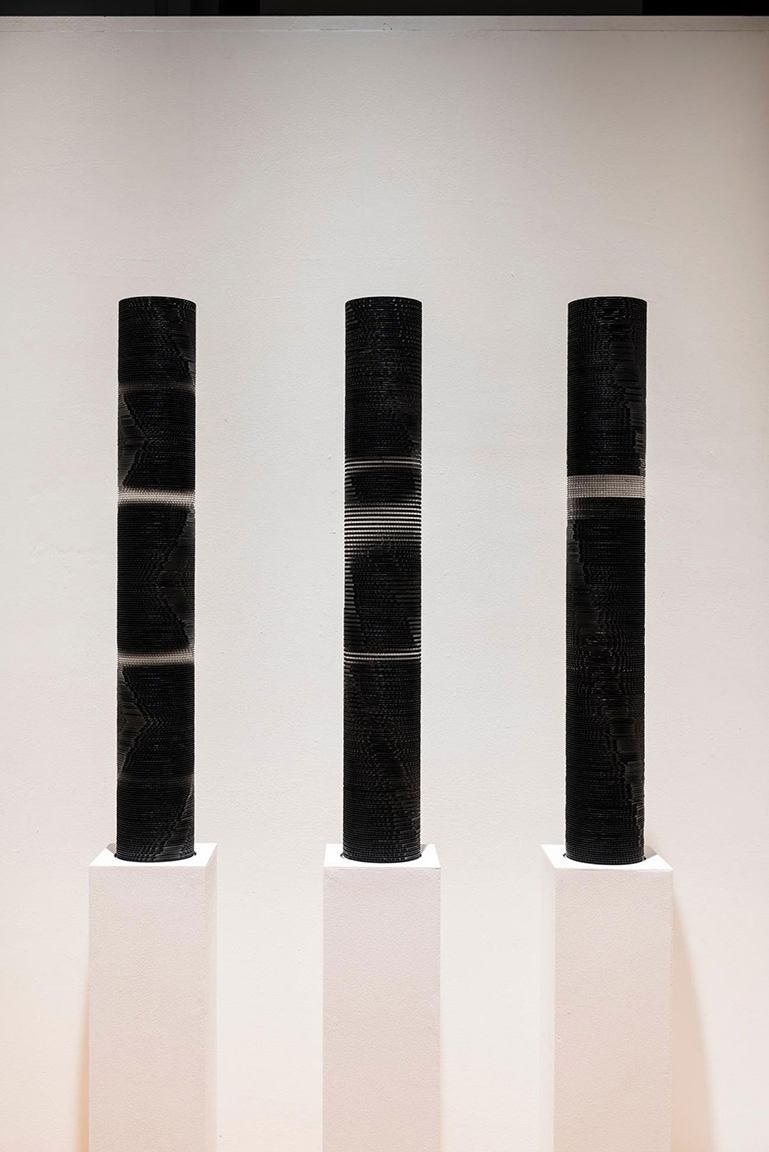

回転する黒い円柱と、その表面をうねるように移動する光の帯。「SICF21」(第21回スパイラル・インディペンデント・クリエイターズ・フェスティバル)でグランプリを受賞した《PLASTIC DAN-POLE》は、円形状にカットしたプラスチック段ボールを幾層にも重ね円柱を構成した作品です。素材が持つ空洞の重なりが回転することで有機的かつ神秘的な佇まいを見せる本作を制作したのは、身近な素材のディテールに着目した造形や現象に焦点を当てた作品を手がける中山佳保子。そして今回、ものごとの奥に潜む原理を観察し、そこから引き出した未知の可能性を視覚化する試みを行なってきたデザイナーの三澤遥が、中山の作品に向き合います。

グランプリ受賞作《PLASTIC DAN-POLE》や、SICF21受賞者による展覧会「SICF21 Winners Exhibition」のA日程(9月18〜21日)にも展示される中山の作品《POLY BAG FAUNA》を実際に見ながら、二人の作品における視点、背景にある思いなどを語っていただきました。

Photo : TADA(YUKAI)

中山佳保子(なかやまかほこ)

1997年山口県生まれ。2020年筑波大学芸術専門学群卒業。 現在、筑波大学人間総合科学学術院芸術学学位プログラム構成領域在籍。身近な素材に潜む、形や色、材料、テクスチャなど形を構成する要素に着目し、その特性を強調することで新たな造形や現象を生み出す作品を制作する。主な活動に、筑波大学芸術専門学群卒業制作展(後期)出展(2020年、つくば美術館)、なないろスポーツフェスタ 2019 駅伝トロフィー制作・Tシャツデザイン提供(2019年)など。黒いプラスチック段ボールのレイヤーからなる円柱《PLASTIC DAN-POLE》で「SICF21」のグランプリを受賞した。

三澤遥(みさわはるか)

1982年群馬県生まれ。2005年武蔵野美術大学工芸工業デザイン学科卒業。デザインオフィスnendoを経て、2009年より日本デザインセンター原デザイン研究所に所属。2014年より三澤デザイン研究室として活動開始。ものごとの奥に潜む原理を観察し、そこから引き出した未知の可能性を視覚化する試みを、実験的なアプローチによって続けている。主な仕事に、水中環境を新たな風景に再構築した「waterscape」、国立科学博物館収蔵庫コレクション企画展示「WHO ARE WE 観察と発見の生物学」、隠岐ユネスコ世界ジオパーク・泊まれる拠点「Entô」のデザイン、興福寺中金堂落慶法要散華「まわり花」、紙の新たな在り方を模索した「動紙」、上野動物園の知られざる魅力をビジュアル化した「UENO PLANET」、「虫展 −デザインのお手本」(21_21 DESIGN SIGHT)への出品作「視点の採集」など。

インタビュー

—本日は、中山さんが手がけた実際の作品をいくつか見ながらお二人に語っていただきたいと思います。まずは、「SICF21」でグランプリを受賞した《PLASTIC DAN-POLE》は、円形状に切ったプラスチック段ボールを積み重ねて構成した作品です。素材はプラスチック段ボールのみでありながら、それが回転することで空洞部分が様々な動きを見せています。

三澤:この白い帯は、向こう側が透けて見えているんですか?

中山:はい。「光源を仕込んでいるんですか?」と聞かれることもあるのですがそうではなく、段ボールの空洞が並ぶことで透けて見える部分を動きの要素として取り出しています。

三澤:それぞれの回転スピードは違うんですか?

中山:全部同じで、積み方だけを変えています。

三澤:すごい。全然見え方が変わるんですね。視線の高さを変えることでもまた違う見え方になる気がします。

SICF21グランプリ受賞作《PLASTIC DAN-POLE》(2019)

Photo : TADA(YUKAI)

—次の《SQUARES》は、キャンバス上に鉛筆で描かれた正方形を中山さん自身がなぞり、赤く彩色した作品です。ユニークなのは、中山さんが目隠しをした状態でいろんな方の指示を受けながらなぞったため、正方形と言いながらも形がそれぞれ異なるところですね。

中山:そうですね。いろんな方に「(正方形の線をなぞるように)誘導してください」とお願いし、私は目隠しをした状態で、「右」「左」といった指示に従い、その描いた線の内側を赤く塗って、正方形を描こうとしてできた、正方形じゃない形。それを取り出した作品です。

三澤:どのような発想からこういうことになったんですか?

中山:もともとは、正方形のキャンバスを使って何か作品を作ろうとエスキースを描いているときに、その線があまりにも正方形とかけ離れすぎていて、それ自体を何かに使えないかなと思ったのが始まりです。いくら作品の数を増やしても私はまったく上達しないことと、毎回違う形ができるのがおもしろいです。

《SQUARES》(2021)

Photo : TADA(YUKAI)

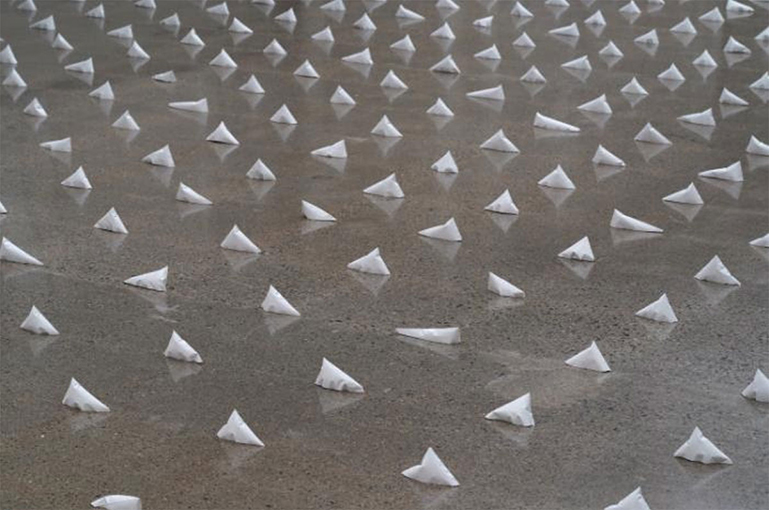

—そして、《POLY BAG FAUNA》はSICF21 Winners Exhibitionに出品される作品ですね。

中山:はい、これはビニール袋の隅に石膏を流し入れて、そのまま固めて取り出すというプロセスを繰り返しています。《PLASTIC DAN-POLE》をきっかけに、身の回りにあるものの骨格のようなものを造形要素として取り出すことに興味を持ち始めました。同じ種類のビニール袋で型取りをしているのですが、細長くて曲がったもの、ほぼ正三角形になるものなど、思った以上にバラバラの形ができるのがおもしろいです。

三澤:二度と同じものが再現できない形を作り出し、なおかつ最低限の手数でいかに見たことないものを作れるかを試されていますね。

中山:はい。勝手にできていく形というものに惹かれます。

三澤:この石膏の“尾根”がなんとも繊細でかわいいですね。中山さんの作品を見ていると「このディテールが面白いんです」とか「(素材の)ここが好きなんです」とか、ご本人の声が聞こえてくるような気がします。中山さんは、ものを観察する視点がすごく鋭くて、その視点をストックできる方なのかなと思いました。私自身も、素材を見て抱いた印象や些細な気づきこそ貯めておきたいと思う性格で、計画的に考えて作るというよりは、その観察のストックから視点を持ち出すような感覚があるので似たものを感じました。

中山:言われてみると……。自覚していなかったですがそうかもしれません。いつも、頭の中に作品完成図はなくて、スタート地点だけ用意するんですね。そこからどんどん派生して作品が完成したり、制作段階の気づきを別の素材に応用したり、「こうなるかも」を無意識にためているような気がします。

SICF21 Winners Exhibition出展作《POLY BAG FAUNA》(2021)

Photo : TADA(YUKAI)

素材に翻弄されたい

—お二方の作品の背景には、通常では見過ごしてしまうような部分にフォーカスする細やかな視点があるように見えます。視点と作品の関係をどのようにとらえていますか?

三澤:私は視点が細かいゆえ知り合いに「ミクロ」っていう名をつけられたこともあるのですが(笑)、自分では物事をミクロに見ているという意識はないんですね。ミクロを考えると同時にマクロも考えますし。ただ、自分の発想というよりも、そこにある素材のディテールや要因が作品を作り上げてくれることがあるので、物性に頼り、委ねて、自分ではないものが作品を作るきっかけを見落とさないよう掬い上げることをしてきました。

—素材とコラボレーションするような感覚でしょうか。

三澤:そうですね。要素、現象、自分の感覚で遊んでいる感覚です。中山さんの《POLY BAG FAUNA》の“尾根”も、ご自身の手で作ろうとしてもできないもので、ビニール袋が作ってくれているとも言えますよね。

中山:はい。私は制作時に自分では思いもよらないことが起こるときが楽しくて、「(素材に対して)こうなるのね、あなた」みたいに、素材に翻弄される瞬間を醍醐味に感じます。素材と遊びながら実験を繰り返すようなプロセスが好きなんです。

—そうした実験の終わり=作品の完成を意味すると思いますが、中山さんはいつもどのように作品の完成を決めますか?

中山:自分にとっての“良い造形”ができたらですが、その良さというのは比較することでわかる部分もあると思うので、石膏の山も1000個くらい作ったんです。SICF21 Winners Exhibitionではその中の一部を展示します。私の作品では、見た人がその作品の制作プロセスを想像できるような造形にしたいです。そのため作り込み過ぎず過程を隠さず、でも造形として大袈裟になる一歩手前が“良い造形”で完成地点だと思います。

SICF21 Winners Exhibition出展作《POLY BAG FAUNA》(2021)

白・黒ではないグラデーションを認めてもいい

三澤:石膏を1000個作ったというお話がありましたが、複数個で構成されているのが中山さんの作品のミソなのかなと思っています。例えば《PLASTIC DAN-POLE》も1つだけなら単に「2重に光が分かれます」という作品になるかもしれないし、《SQUARES》も1枚だと違いが見えてこない。《POLY BAG FAUNA》も1つだけならただ「形がおもしろい」という発見で終わり、現象や不可逆性、再現不可能性まで表すことができない。中山さんは形を作りながら、形じゃないことを伝えようとしているように見えます。

中山:たしかに。自分のことだけどわかっていなかった部分を言語化された気がします。

三澤:あとは、見た人が気づくポイントがそれぞれ異なるように、白・黒で二分せずグラデーションを作っている。それは、見た人や素材に任せっきりというわけではなく、自分も一緒に遊びたいという気持ちから来ているのかもしれません。作品を通して「どうだ、すごいだろ!」ではなく、素材と向き合ってワクワクする気持ちが滲み出てる。人はそこに惹きつけられるのかな。

中山:私は作品を見た人に「作品をこういうふうに理解してほしい」という断定的なメッセージがないんです。なので、自分が作っていて楽しかった部分に気づいてもらえると、同じ音楽を好きな人をたまたま見つけたみたいでとても嬉しいし、思ってもいなかった部分を指摘されると、そういう視点もあるんだと発見があり、それもまた嬉しい(笑)。SICFに出品したのも、ノンジャンルでテーマを課してないという点に魅力を感じたのがきっかけでした。

三澤:いいですね、その気持ちわかります。私は以前、仕事で「本当に白黒はっきりしない人だ」と、白か黒で物事を落とし込めないことを叱られたことがありました。その白・黒の世界にずっと違和感があったのですが、自分の研究室の活動を開始してからグレーのグラデーションが個性として認められたように思えてきました。ちょっと大袈裟ですが、「グレーで生きていっていんだ」と思えたんですね。……と、こんなにグレー論を語っていますが、一方で、私はブランディングの仕事などで、白か黒かを断言することもしています。いろんな自分がいるわけです。そんななかで中山さんの作品を見ると、やはりすごくピュアなものを感じます。本当に純粋に目の前のことに没頭できることって幸せだろうな、と感じました。

中山:これからも、できれば今みたいなつくり方で作品を増やしていきたいと思っています。今日は作品の本質部分を見ていただけた気がして、すごく嬉しかったです。

SICF21会場風景 グランプリ受賞作《PLASTIC DAN-POLE》(2019)

Photo : TADA(YUKAI)

インタビュー・文 堀添千明