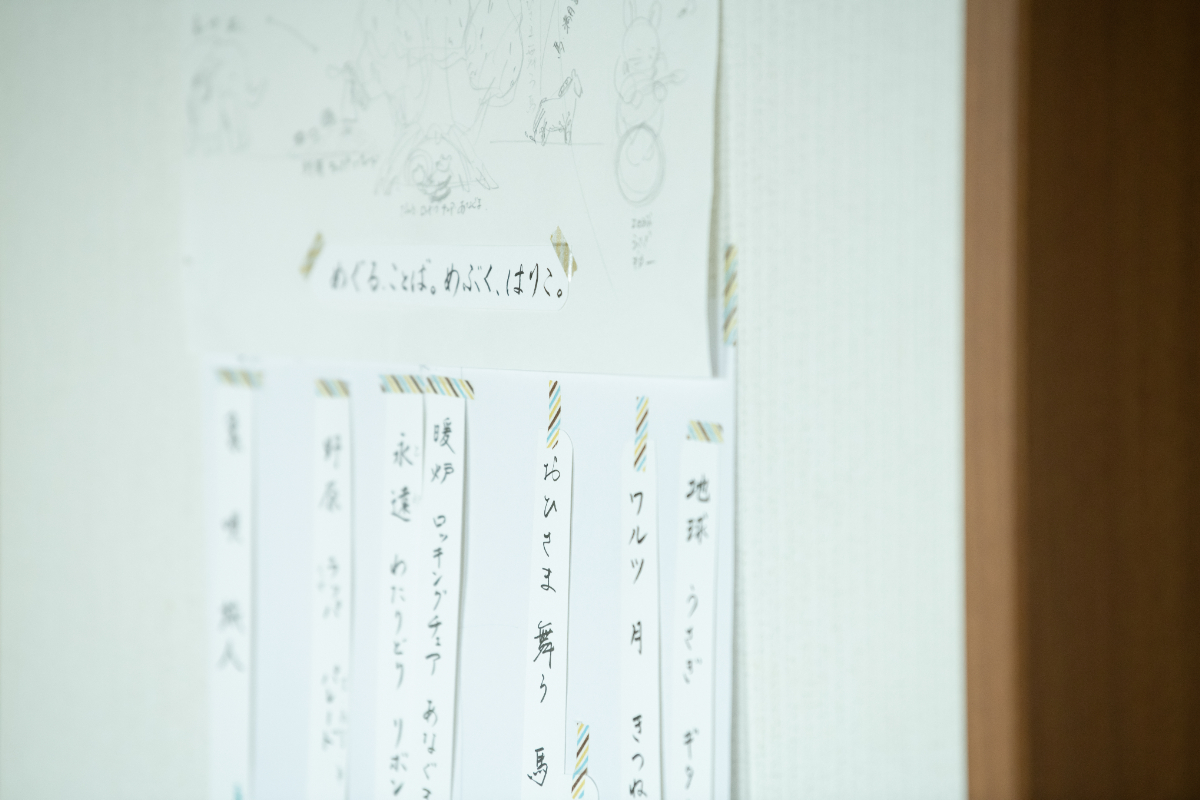

最初から最後まで一貫してお客さんに届けられるようなものをつくりたい

—「張子」の制作を始めたきっかけがあれば教えてください。

りなの村さん:制作を始めたのは2021年からなのですが、 頭の中ではずっと、「工芸」が頭にあったんです。確か高校生くらいの頃に見たテレビの番組で、ダルマをリ・デザインしている若い女性の方が特集されていたんです。その会社は当時売上が低迷していたのですが、彼女が絵付けを変えたらとても人気になったそうです。その時に、デザインで元々あったものの良さを活かしつつ、つくり直したりしたら物の魅力が伝わるんだということを知って、仕事として民芸品や郷土玩具にいつか関われたらいいなという気持ちがありました。

大学を卒業してからはデザイン事務所で働いて、プロダクトデザインをしていたのですが、やはりクライアントワークだと「かっこいいものを作らなければならない」「結果を出さなきゃいけない」という義務感に縛られてしまって。そうした殻の中に入ったような状態だと、ものづくりと本質的に向き合うことができなかったので、誰にも邪魔されない自分だけのものをつくりたいという気持ちが芽生えて、もともと興味のあった張子を制作することにしました。

—クライアントワークだと、先方の意思が最優先になりますよね。

りなの村さん:そうですね。だから自分の手で、最初から最後まで一貫してお客さまに届けられるようなものをつくりたいという気持ちがありました。

誰もが行き交える自由気ままで朗らかな村

—りなの村は、「誰もが行き交える自由気ままで朗らかな村」だそうですが、その世界観は、どのように形成されていったのでしょうか。

りなの村さん:村の漢字の成り立ちは、「人が腰を休める木があるところ」らしいんです。だから、自分の村のコンセプトも、いろいろな人達がふらっと寄って、休める場所にしたくて。旅人みたいに訪れてもらっても良いんです。だから自分の作品が売れて、お客さまのお家に行く時には「移住する」みたいな感覚なんですよ。