【※この対談は、2016年3月29日発行のスパイラルペーパーno.140に掲載されたものです。】

人々の夢を刺激する感受性と過激なファンタジー

小さな鏡面の集合による光の粒に、鑑賞者や周囲の環境が点描画のように映し出される作品『光を摘む』で、2015年開催の「SICF16」にてグランプリを受賞したアーティスト、神楽岡久美。そして神楽岡の恩師であり、1975年から83年まで演劇実験室「天井桟敷」の美術監督を務め、機械やからくりを駆使した装置を用いた舞台美術、造形作品を手がける小竹信節。ともに空想的な世界をつくりだし、作品を通して日常とは異なる世界を示す2人に、作品制作に対する想いと、現代におけるアーティストのあり方についてお話いただきました。

神楽岡久美 (かぐらおかくみ) アーティスト

東京都生まれ。2012年武蔵野美術大学大学院造形研究科デザイン専攻空間演出デザインコース修了。2012年から14年まで玩具企画デザイン会社にて、玩具・雑貨の商品企画、開発、デザイン、展示空間ディレクターを務める。「光を捉える」というコンセプトのもと、鏡面の集合体による光の粒が見る者や周囲の環境を点描画のように映し出す作品『光を摘む』は、「SICF16」にてグランプリを受賞。2016年5月1日よりスパイラルにて開催する「SICF17」同時開催の「SICF16受賞者展」では新作を発表予定。

http://www.kumi-kaguraoka.com/

小竹信節(こたけのぶたか) 舞台美術 アートデイレクター

東京都生まれ。武蔵野美術大学空間演出デザイン学科教授。1975年から83年まで演劇実験室「天井桟敷」の美術監督として、後期寺山修司全作品の舞台美術および映画美術を担当。その後は演劇、オペラ、コンサートなどの舞台美術を手がけながら、造形作家としても活動する。1990年から91年までスパイラルホールの芸術監督に就任し、『新機械劇場』『ムュンヒハウゼン男爵の大冒険』など、装置のみによる演劇作品を発表。ニューヨークADC賞、テレビ、CMでのACC賞、DD年賞優秀賞、読売演劇大賞優秀スタッフ賞などを受賞。

インタビュー

ー神楽岡さんは大学院時代には、小竹さんのゼミに所属されていたそうですね。

神楽岡:はい。小竹先生に直接指導を受けたのは大学院の頃からですが、先生のことは、学部1年生のときに授業を受講したことをきっかけに知りました。そこで見せていただいた『ムュンヒハウゼン男爵の大冒険』の映像があまりにも衝撃的で。

小竹:『ムュンヒハウゼン男爵の大冒険』は、僕が1990年9月から1年間、スパイラルホールの芸術監督を務めたときに上演した演劇作品のひとつだね。普通の演出家だったら、役者だけで舞台をつくることができるかもしれない。だけど僕はものづくりの人だから「舞台上に人間がいなくても演劇は成立するのか?」と思った。そこで飴屋法水くんたちに手伝ってもらって、G・A・ビュルガーの名著『ほらふき男爵の冒険』のストーリーを下敷きに、装置や自動人形、音響オブジェだけが登場する、機械装置が主役の演劇作品をつくった。僕は、アナログっぽい19世紀のへんてこりんな機械が好きなんだよね。

スパイラルシアターNo.14

「ムュンヒハウゼン男爵の大冒険」(1991年7月5日〜14日)

総合監督:小竹信節 撮影:小川俊一

神楽岡:牛骨が一瞬にして結晶化するクライマックスのシーンは特に印象的でした。『ムュンヒハウゼン男爵の大冒険』のことはずっと頭の片隅にあって、先生のもとで作品づくりを学んでみたいと思い大学院に進みました。

ー大学院ではどういったことを学ばれたのでしょうか?

神楽岡:1年生の時は、おもに先生の海外公演の舞台をアシスタントさせていただいていました。様々な場所や人々との出会いが記憶に残っています。

小竹:神楽岡は大学院から担当していた学生だけど、それまでは校内で姿を見かけるたびにどこか「アンドロイドみたいな子がいるな」と思っていたんだよね。すごく衛生的な印象で、作品における光の扱いは「科学」っぽい。だから僕が色々な場所に連れて行って、考え方を汚したほうがいんじゃないかと思った。だけど、彼女はどんな環境にもめげずに綺麗なものをつくり続けていた。

神楽岡:当時は舞台の小道具制作だけではなく、舞台制作全体のプロセスを見てみたいと思っていた時期だったので、アシスタントとしてお声がけいただいたのが嬉しかったです。そうした経験も通して、作品のサイズ感はもちろんのこと、演出的な側面や、自分のテーマ性をどのように人に伝えられるかなどを突き詰めることができたと思います。

ー小竹さんは指導の一環として、自身の舞台作品のスタッフに積極的に学生を起用していると聞きました。神楽岡さんも、そうした学生のひとりなんですね。

小竹:結局、学生が社会性をどこで培うかという問題なんだよね。ものづくりって感受性だから、その感受性と向き合うには大学って楽なところ。その反面、彼らの作品に対しては良いお客さんしかいないとも言える。周囲の先生や友達は基本的に作品を褒めようと努力するし、同じ分野の人たちの目線は、社会の冷たさとはまったく違うからね。だけど、無関心の人をどうやって振り向かせるかの試みの中にこそ「ものの存在」の意味はある。実地での舞台制作は、そういったことを学べる場なんです。

「科学」からこの世界を翻訳する

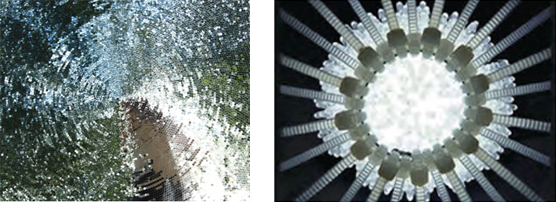

(左)『光を摘む』 (右) 『plastic animals』制作:神楽岡久美

ー『光を摘む』は大学院修了後に制作された作品だということですが、そのきっかけについて教えてください。

神楽岡:社会人2年目の2014年頃から、『光を摘む』シリーズの試作を始めていました。通勤時にはいつも抜け道を通っていたのですが、その途中に綺麗なタイルが貼られたビルがあって、朝の光に照らされた街の風景が、規則的に並ぶタイルに歪みをもって整然と映り込んでいた。そうした視覚体験が始まりのひとつです。

小竹:神楽岡は光への感受性が強いよね。あと『光を摘む』では折り目正しく構想図が描かれていたり、図面を描くのが好きだよね。

神楽岡:自分が納得できない所があると、図面を描いてみて「なるほど」と納得することもあります。

小竹:僕なんかヘロヘロの線を描いて人を油断させようとするんだけど、神楽岡は「絶対油断しないでよ」って人に思わせるような図面。だから「きちんと見なくちゃ」って気にさせる。神楽岡の作品は「大人の科学」ともいうべき糸口からこっちに向かって手招きしている感じがする。ファンタジーであると同時に、科学の教科書を見ながら世界を翻訳しているような。

SICF16 グランプリアーティスト展『光を摘む』

ー『光を摘む』の試作を始められた頃は、おもちゃ会社に勤めていたそうですね。

神楽岡:はい。おもちゃの企画開発に加えてパッケージやディスプレイのデザイン、ギミックの構想、サンプル製作などを2年半行なっていました。入社した当時は、ギプスをモチーフとしたおもちゃをつくりたかったんです。

小竹:神楽岡が「ギプス」と言うと、なんだか手術の手前までいっちゃいそうだね(笑)。

神楽岡:指につける医療用ギプスだけても10種類以上あるので、それをカプセルトイにしたいと考えていました。ギプスにはもともと興味があって、最近はそれらをモチーフにした作品制作もしています。出発点は自分の顔や体型へのコンプレックスでしたが、今は「美」以外の方向性を模索しながら作品をつくっています。今年5月の「SICF16受賞者展」でもギプスをモチーフにした新作を発表する予定です。

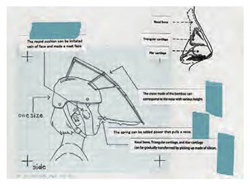

「人体矯正ギプス what is beautiful body?」シリーズ 『vol. 美顔矯正ギプス』

現代においてアーティストが引き受ける役割

小竹:神楽岡がおもちゃ業界に行ったのは、正解だった気がする。今は本当にいろんな問題が社会にあって大変な時代だけど、社会が引き受けることのできない部分をアートやおもちゃは担うことができるから。例えば、日常では見たくない嫌な事象ってたくさんあるじゃない。『光を摘む』は、見たいものだけを選択できる作品だよね。

神楽岡:私は視力が裸眼で1.5あるんですけど、幼少期からずっと「どうしてこんなに見えるんだろう。”見える”とはどういうことなんだろう?」と考えていました。それで「見る」という行為を分解してみたら、光の粒(光子)が物体に当たり、自分の目を通ることで情報が伝達される、というプロセスに行き当たりました。それならば、「光子を自分の意志で摘み、束ねることができるとしたら一体どういう世界が見えるのだろう?」と思い、『光を摘む』を制作しました。もしかすると、私自身は「見えること」へのストレスというか、どこか折り合いをつけられていなかったのかもしれません。

『vol.1 美顔矯正ギプス』 構想図

小竹:あらゆるものはストレスを生みながら、次の世界へとアップデートされるよね。不明瞭な部分こそが人を駆り立て、違う場所へと誘う。あと、これはストレスの延長線上にあるとも言えるけど、理性が支配する社会においては結局、死と向き合うほどの恐怖が一番おもしろい。ジェットコースターがゆるやかだったらつまらないでしょ。快楽だって、死が迫ってくるものにウエイトが高まる。なにかを「頑張るぞ」と思えるきっかけになるものの中にも死の匂いはある。アートやおもちゃも、実はそうやって理性の外から人を救ってくれる領域なんだよ、きっと。

神楽岡:そうかもしれません。私はその前にある段階として、誰しもが見えていることの中に新しい何かを発見したい。作品制作を通して、常におもしろいことに気づいていきたいという気持ちがあります。

小竹:人間って実は、疑問をばらまくことで生きていくことができる。神楽岡はそういう疑問、つまり人間の付加価値であり、本当は煩わしいけれど避けられない部分を見ることができるよね。おもちゃ屋は辞めちゃったんだって? でも、もっとやばい商売をやって、もっと過激な感じで進んでいったらいい。アーティストはそのほうがいいんだよ。じゃないと、人々の「夢」をつかさどっている部分が、刺激されないからね。

インタビュー・文 野路千晶